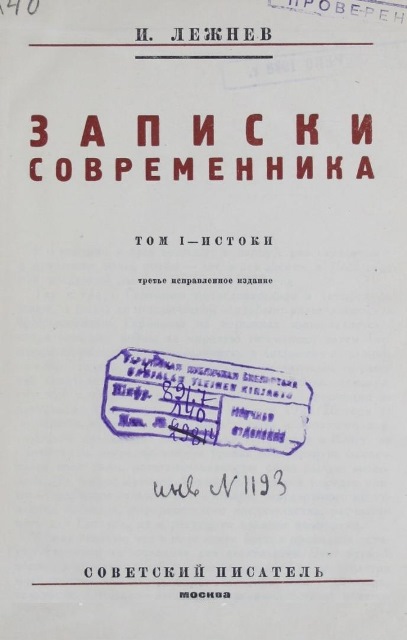

Исай Лежнёв (Исаак Григорьевич Альтшулер)

(1891-1955)

Перекрёстные ветры

Отдельные главы из книги И.Г. Лежнёва "Записки современника", посвящённые жизни в Николаеве накануне революции 1917 года

О чём умалчивает анкета

В анкетном листе, в графе «социальное происхождение» мне приходится писать: «сын служащего». Формально это правда, но... что такое «служащий»? Всегда ли служащий?

В течение многих лет, в частности в годы моего раннего детства, отец действительно был служащим. Потом завертелась карусель коммерческих «начинаний», одно лето он владел даже небольшой кустарной фабрикой (канатной), но тут же прогорел. И хотя «служащий» связывается в нашем представлении с понятием «интеллигентный пролетарий», а коммерсант - с понятием «капиталист», материальное благосостояние отца было выше, трен жизни - шире, власть над людьми больше именно в те годы, когда отец был служащим. А когда служба отца кончилась и он стал искать применения для своих отнюдь не крупных сбережений, то дела пошли неудачливо, риск себя не оправдывал. деньги таяли, и над семьей нависла удручающая забота о будущем. Периодом устойчивого благоденствия были годы службы отца, а периодом упадка-годы его неловкого и неумелого предпринимательства.

На формирующейся классовой психологии ребенка это отразилось так: вначале, когда meg был только служащим, я сознавал себя сыном помещика. который прочно сидит на земле, безраздельно владеет своей вотчиной и крепостными людьми, а позже. когда стен стал горе-«коммерсантом». Я чувствовал себя сыном человека, не уверенного в завтрашнем дне.

На формирующейся классовой психологии ребенка это отразилось так: вначале, когда meg был только служащим, я сознавал себя сыном помещика. который прочно сидит на земле, безраздельно владеет своей вотчиной и крепостными людьми, а позже. когда стен стал горе-«коммерсантом». Я чувствовал себя сыном человека, не уверенного в завтрашнем дне.

Помню, как девятилетним мальчиком, наслушавшись разговоров взрослых о «делах» (а возбужденные разговоры эти шли у нас в доме с раннего утра до поздней ночи), я забился в чулан, сел на сундучок и пригорюнился. K обеду хватились, что меня нет, стали разыскивать H нашли в моем укромном уголке. На расспросы я отвечал, обливаясь слезами:

У папы ничего нет. Как мы будем жить дальше?..

Взрослые весело смеялись, и этот случай часто вспоминали в семье, как забавный анекдот. Но для детского моего сознания тут не было ничего анекдотического. Я видел, что семья жила раньше солидней, уверенней, беззаботней, а потом пошло измельчание: суета, тревоги, бедноватая скупость.

Мои дальнейшие наблюдения и нa родине и особенно в Германии убедили меня в том, что крупные служащие и чиновники (социал-демократы отнюдь не меньше националистов) целиком привержены к буржуазии. Крупные служащие и старшие чиновники-один из наиболее надежных «оплотов» существующего строя, то есть капиталистического грабежа H политического всевластия буржуазной олигархии.

Так ли уж важно социальное происхождение отдельно взятого человека, особенно если дело касается человека, идейно устремленного, живущего «высшими интересами»? Еще и по сей день многим и многим у нас вопрос этот кажется спорным. Отсюда ироническое отношение к анкете и пошловатая поговорка: «Сын крестьянки и двух рабочих от станка».

Тут не хочется ничего доказывать; я только расскажу об отдельно взятом человеке - о себе, тоже как будто идейно устремленном, живущем «высшими интересами» и проч. Авось, это будет убедительней длинных и скучных доказательств.

Отец мой был доверенным лицом и управляющим делами своего дяди Ф., крупного богача на юге России, занимавшегося интендантскими поставками в морское ведомство, в частности снабжением морского госпиталя в нашем городе.

Госпиталь снабжался всем необходимым, начиная с продуктов питания и медикаментов вплоть до марсалы, хлебного кваса и... взяток, начиная с главного врача и «комиссара» (водился и такой чин наряду со смотрителем) и кончая дежурными приемщиками, браковщиками. фельдшерами. Они могли браковать продукты, причинять разные неприятности, и их надо было задобрить.

Все это довольно разнообразное хозяйство было выделено за стены госпиталя и передано Ф. на началах частного подряда.

Неподалеку от морского госпиталя, :в той же военной слободе, была арендована большая территория и оборудована жилыми строениями. людской, службами, складами, холодильниками и проч. Здесь производились непрерывные заготовки. особенно расширявшиеся к осени: посолка и сушка овощей и фруктов, консервирование продуктов. Длинными обозами доставлялись помидоры, картофель, капуста, морковь, свекла и проч.; ‚работали бондари, шинковщицы, квасовары. водовозы, суетились служащие. являлись мелкие поставщики, пекаря, базарные торговки. наносили визиты (отнюдь не бескорыстные) интендантские чиновники, морские офицеры, медперсонал. полицейские надзиратели и пристава.

Всем этим хозяйством. как казалось мне, безраздельно владел мой отец. Ф. жил где-то далеко в городе, на военной нашей слободе появлялся редко, больше интересовался балансами и условиями подряда во время торгов, чем ведением текущих дел, которое всецело доверял отцу. А отец был человеком твердым, строгим, требовательным в деле и внушал почтение и страх уж одним внешним видом своим. Он был высокого роста. широкой и крепкой кости, имел крупные черты лица, густые насупленные брови над маленькими острыми-преострыми глазами и орлиным носом. Сквозь очки глаза казались мягче, а пробегавшая в них ироническая искорка сливалась с зеркальным отблеском стекол.

Но в минуты гнева глаза заострялись двумя буравами и пронизывали свою жертву. Высокий лоб, окладистая борода, большие белые руки, официальный черный сюртук, широкие уверенные движения - все это импонировало окружающим, повышало авторитет отца, завоеванный главным образом материальным положением, но также и внутренними качествами: умом, энергией, положительностью в словах и делах, живой общительностью, интересом к общественным делам. В результате отец был не только царьком в своем деле, на своей вотчине, но занял руководящее положение и в своей общественной среде: он был несменяемым старостой в синагоге, попечителем школы для бедных еврейских детей («талмуд-торы»). покровителем бесприданниц, третейским судьей на судах чести и проч.

Вовсе не надо быть ни психологом, ни педагогом, чтобы представить себе, что все это значит для растущего в такой среде и в таких условиях ребенка. Рабочие и служащие трепетали перед отцом. поставщики и мелкие торговцы ломали перед ним шапку. Медицинские, военные и полицейские чины заискивали перед ним и смотрели ему в руки, соседи уступали дорогу. община почтительно раскланивалась служащие общины-синагогальные служки, кантор, учитель «талмуд-торы» и др. подобострастно ходили перед ним, по-собачьи заглядывали в глаза и дожидались чести обменяться с ним словом.

А рядом с гигантом-отцом, уцепившись за его руку, детскими поспешными, захлебывающимися шажками, как бы скороговоркой, торопился навстречу жизни маленький мальчик - сын, я. Что отец был для меня непревзойденным авторитетом, высшим существом, богом на земле - ясно само собою. И все-таки во мне, в маленьком существе, должное, со смутным сознанием своего превосходства и особой аристократической избранности.

Это было ощущение превосходства не только материального. но и культурного. Жизнь кругом была темная, грязная, пьяная, а в нашем доме сияло все чистотой и благообразием. Когда набегавшись со своими сверстниками, оборванными мальчишками, детьми мастеровых, наглядевшись на улице диких пьяных сцен и мордобоя. надышавшись в тесных клетушках запахами затхлости, сырости, пота и дыма, прелой капусты и постного масла. я возвращался домой, то вздымалась детское тщеславие: «Вот как хорошо у нас, а у них - куда им!». Высокие комнаты. мягкое и свежее тепло, уют. Кто знает, как много значит для ребенка такая бытовая мелочь. как опрятная белая дорожка на лестнице с начищенными медными прутьями. когда у соседских детей - Сережки, Митьки, Кузьки-этого в доме нет!

Жил в людской старший из прислуги, квасовар Емельян - здоровенный, коренастый, чернобородый мужик-великоросс. Замечательна была у него борода. Она охватывала своими колючими отростками все лицо и была кругла, как лицо. Начиналась она чуть ли не на лбу, сливалась с густыми бровями, высилась над шарообразными щеками до самого переносья, переходила в усы и окружала смолистым кольцом горло, убегала за рубаху на могучую волосатую грудь. B семейной жизни Емельян был несчастлив. Жена его Матрена была горькой пьяницей и потаскухой, на целые недели пропадала со двора, а сын Гаврюшка, озорной двадцатилетний парень, сдружился с ворами-рецидивистами на разбойной нашей слободе. «засыпался» на каком-то уголовном деле и был посажен в острог.

Емельян принимал удары судьбы по-мужичьи равнодушно. Редко когда он «скучал». Человек он был живой, разбитной, веселый. Но когда заявлялась на двор Матрена после долгой отлучки, пьяная и разукрашенная «фонарями», Емельян свирепел. Он запирал наглухо передние и задние ворота (двор был длинный, сквозной, с двумя выходами на параллельные улицы) и исступленно избивал Матрену кожаными вожжами. Матрена убегала от побоев, металась от ворот к воротам, проделывая пьяные петли. спотыкаясь, истошно визжа и защищая окровавленными руками голову и лицо. Крупными, тяжелыми прыжками настигал ее Емельян. В эти минуты он бывал страшен: дико скачут по двору черные сапоги в подковах, вместо головы - клубок спутанной черной проволоки со сверкающими красными глазами, для удара занесена рука с вожжами, как поднятая к небу черная оглобля.

Все притаились по своим углам-в складах, амбарах, в людской и в квартирах. Высунуться в окно мне страшно, я прислонился к косяку двери у кабинета отца и всхлипываю. Со двора несутся стоны и крик, уже отрезвевший и испуганный: «Ратуйте!» Крики захлестывают меня, сердце жарко стучит, я вхожу в кабинет.

Отец стоит в своем черном сюртуке у конторки-высокий, напряженный, с нахмуренными бровями, более строгий, чем всегда. Страшен Емельян, но страшен и отец,- я не осмеливаюсь проронить слово. Только смотрю на отца глазами, полными слез и отчаяния. Он молча подходит к окну, что во двор, и согнутым пальцем стучит по стеклу. И происходит чудо: экзекуции мгновенно прекращается. Емельян отодвигает засов и пинком выталкивает Матрену на улицу.

Я стою растерянный: все боятся Емельяна, но Емельян даже сейчас боится отца. Папа - самый сильный. В чем же его сила? Какими вожжами он управляет людьми?

Тщеславная обезьянка и цепкий собственник. как все буржуазные дети, я был горд отцом и знал его как свою собственность. Мог ли я допустить, что власть отца обусловлена чем-либо иным, кроме его высоких достоинств? Если б он сам и непосредственно владел капиталом интенданта, которого здесь только представительствовал как управляющий и `надсмотрщик, то и капитал этот был бы отнесен мною к числу внутренних достоинств отца, и то была бы для меня не власть капитала. а только власть отца, который опять-таки - мой.

Когда изредка к нам заявлялся «сам» Ф. со своей женой - теткой отца. и она позволяла себе разговаривать с отцом в вольном тоне, иной раз снисходительном и подтрунивая, то это меня обижало. и я, не догадываясь об источнике власти (на этот раз власти уже над отцом), попросту считал госпожу Ф. плохой теткой и не любил ее.

С детства я видел вокруг себя дикие нравы-кулачные бои, кровавые расправы, совокупления пьяных мужчин и женщин прямо на улице, еврейские погромы. А чего не видел, о том слышал. B провинции и особенно на нашей военной слободе жили интересом к уголовным происшествиям.

О наиболее выдающихся происшествиях подробно рассказывал моему отцу помощник пристава нашего полицейского участка Яхроменко. Он довольно часто заходил к нам, подолгу просиживал у отца в кабинете и рассказывал всевозможные приключения.

Во время этих рассказов я любил уютненько примоститься к отцу на колени и слушать, слушать запойно, увлеченно. То были первые мои Куперы и Майн-Риды,- еще раньше, чем научился я читать и знал даже азбуку. Тут рассказывалось о поножовщине, о смелых разбойных похождениях, о «мокрых» делах, о воровских уловках, о тайных притонах, об уголовной любви. Я сидел на коленях у отца, облокотившись на письменный стол и глядя в упор на блестящие пуговицы на полицейском мундире. Яхроменко рассказывал сухо. монотонно, как писал, верно, свои протоколы об уголовных происшествиях.

Запомнился рассказ о ночной погоне. Постовой заметил, что со стороны почты бежит человек, придерживая руками живот. Заподозрили кражу со взломом в почтовом отделении: верно, придерживает уворованные деньги, чтоб не рассыпались. Подняли тревогу; c постов и из участка сбежались городовые. Со свистом, криками, выстрелами в воздух они погнались за убегавшим человеком. Впереди бежит городовик, орет во все горло: «Руки вверх! Пристрелю!» Убегавший поднял руки и тут же упал, испуская дух. У него был распорот живот во время поножовщины, и он бежал в больницу, придерживая руками поперечную рану.

А когда поднял руки вверх, внутренности вывалились (Яхроменко сказал: кишки), и человек умер.

Вспоминая уже взрослым слышанные в детстве уголовные приключения, я спрашивал себя не раз: почему мой отец - человек культурный и по-своему заботившийся о воспитании детей, позволял нервному и впечатлительному ребенку присутствовать при этих рассказах? Мне было тогда едва ли больше пяти лет. и отец считал, по-видимому, что я не пойму рассказов. Да и трудно было отцу в ту пору оставаться одному. Незадолго до того умерла мать, которую отец горячо и нежно любил; после смерти отец жалел нас детей-сирот. а во мне души не чаял и почти не разлучался со мною в первые месяцы после постигшего нас горя.

Когда наступали сумерки и в столовой зажигался уже свет, отец ещё долго оставался со мной в своем кабинете. Комната была большая. в шесть окон: держа меня за руку, отец медленно шагал по комнате из угла в угол, тоскуя и вспоминая мать. Затем брал меня на руки, садился на диван, мягким грудным голосом пел свои любимые песни, ласкал меня и плакал. Было мучительно видеть, как катились слезы по щекам отца, такого большого и строгого. Очень нравились мне его песни, и я тонким дискантом подпевал.

То были либо еврейские молитвы. либо заунывные песни: «Что ты, глупый соловейка», «Песнь Азры», некрасовская «Несжатая полоса».

В отце сочетались непреклонная воля, фанатизм и доктринерский ум с сердечной мягкостью, нежностью, еврейским лиризмом, который звучал в его грудном голосе, в молитвенных напевах, в элегических песнях.

Обычное мещанское благополучие (а иного тут ничего и не было) он умел поднять на своеобразную высоту. Праздники справлялись в нашем доме с особенной торжественностью и нарядностью. Уже за неделю до праздников работала с полной нагрузкой кухня. жарко топилась русская печь, месилось тесто, румянились сдобные булки, торты, замысловатые пироги. После генеральной уборки квартиры отец, лично занимался убранством дома, не доверяя ничьему вкусу. C каким священнодействием декорировались стены, заправлялись висячие лампы, затем надевались крахмальная рубаха и праздничный сюртук с шелковыми отворотами!

Дом должен был быть залит ярким светом. стол - ломиться от вин, закусок. традиционных блюд.

Потом являлась дюжина почтенных еврейских бород духовного и купеческого звания, набегала туча синагогальных подхалимов; пел кантор, ему подпевали подвыпившие гости. Яркий свет, полнозвучный гул гостей, масленистое благодушие толстых, круглых, красных, бородатых лиц навеселе - все держалось в рамках благопристойности и солидности. Так этого хотел отец, так оно должно было быть, так оно и было заведено.

Я не видел за столом сборища толстых самодовольных рож. Я был маленькой обезьяньей тенью своего рослого отца. Что нравилось ему, то нравилось и мне...

Праздновались и гражданские праздники - главным образом в интересах дела. Тут уж в Новый год cобиралась православная публика-медицинский персонал морского госпиталя, интендантские чины. морские офицеры. Для них сервировались столы в кабинете. Являлись нарядные морские мундиры с кортиками в костяной оправе на медной цепочке, с эполетами, медалями, крестами, орденами. Этим гостям вручались такие нарядные конверты с новыми блестящими ассигнациями. что детское мое воображение ни-

как не могло усмотреть в них грязные взятки или сблизить это с теми чаевыми, которые выдавались дворовым людям, сторожам, мелким больничным служителям. Эти приходили с поздравлениями и пожеланиями «нового счастья».

Топтались в сенях. Им прислуга выносила стопку водки с грубой закуской на тарелке. чаевые выдавались серебром и по предварительному списку. В какую статью списывал потом отец в своей большой «главной книге» эти нарядные конверты ‹: ассигнациями и это скупое серебро? Вероятно, в счет «общих расходов».

Исай Лежнёв приветствует пионеров. Фото начала 20-х годов 20 столетия

«Hастоящие» и «похожие»

Возможно ли у маленьких детей отчетливое классовое сознание? Вряд ли это - сознание и вряд ли оно отчетливо.

Но, бесспорно, есть какое-то полусознание, получутье, внушенные средой и воспитанием. Половинность и незаконченность относятся, впрочем. только к степени отчетливости классового размежевания, но отнюдь не к интенсивности самого чувства. Окраска классовой эмоции у детей гораздо ярче, чем у взрослых; симпатии и антипатии - непосредственней и искренней. То, к чему ребенок не равнодушно безразличен, он или любит, или не любит. Тут он твердо знает: да или нет, черное или белое. А вся гамма переходов и оттенков в чувстве. смягчающая это противостояние «да» и «нет». приходит много позже. под влиянием учебы, опыта, дифференцирующего сознания.

Окунаясь в воспоминания своих детских лет, я сейчас совершенно ясно воспроизвожу в своей памяти линию раздела моих тогдашних классовых симпатий и антипатий.

И вещи, и животные. и люди- всё, что видели мои глаза, делилось на «настоящее» и «похожее».

Перед адмиралтейством была огромная площадь. Помню свое восхищение, когда по пустому плацу проносился новенький лакированный фаэтон на резиновых шинах, запряженный вороным рысаком. Шея рысака изогнута, грива носится по ветру, на пружинистом черном теле коня у сбруи и мундштука полоски закипевшей белой пены, играют мышцы, резво и упруго отскакивают от накатанной дороги тонкие ноги, блестит сталь подков, весело мелькают белые повязки у копыт. Пронеслось, как вихрь! Проехал в госпиталь главный врач.

Всё поднято на высоту культа - и госпиталь, и главный врач, и прекрасный рысак, породистый, горячий, и резиновые шины, и лакированный фаэтон, и нарядный армяк на кучере. Стоит маленький в оцепенении восторга. Все это - «настоящие», а Ефрем с водовозной клячей своей - «похожие». Тоже лошадь, тоже на четырех ногах, тоже тащит да не то!

Когда отец после ванны обтирался простыней и стоял во весь свой могучий рост голый, приятно жаркий и душистый, я любовался им - фигура статная, тело породистое. Мочки у уха красивой формы и покрыты нежнейшим пушком, ногти на ногах- бледно-розовые, овальные, как срезанный в длину край крутого яйца. А у прислуги, мужчин и женщин, ноги -разлапистые‚ узловатые, черствые, всегда грязные, уши-заросшие, как у обезьян, черные от щетины и неопрятности. «Настоящим» был отец, а чернорабочие, у которых все части тела как будто на тех же местах, они были «похожими». Мол, кое-как, на худой конец и с этим можно обходиться, но «настоящим» считать никак нельзя.

Меня одевали в привезенный из-за границы костюмчик «джерсе», в бархатные курточки, в нарядные матроски и проч. Это были все «настоящие» вещи, а то, во что одевались мои сверстники, замухрышечные дети мастеровых и чернорабочих, было черной рванью, только «похожей» на одежду. «Настоящими» были мои игрушки-серое, разноцветные мячи в сетках, скрипка, замысловатая шарманка, птички в клетках. египетские голуби и проч. «Похожими» были незадачливые игрушки моих товарищей. «Настоящей» птицей был индюк с пышным разноцветным хвостом; курица считалась птицей только «похожей».

Из зданий «настоящими» были: морской госпиталь, городская больница, мужская Александровская гимназия со сквером и статуями, адмиралтейства, казармы флотского полуэкипажа, полицейский участок с высокой каланчой, старинная турецкая мечеть, на которую, как говорили, взбирался мулла (его никогда не видел я, но именно потому было таинственно и интересно), церковь с колокольней, монументальная тюрьма, синагога, аптека, наш дом на углу.

А приземистые, грязные домишки, лепившиеся друг к другу вкривь и вкось, на гору и под гору, то есть вся остальная слобода, были только «похожими».

«Настоящие» была категория не только эстетическая. Это было не развернутое еще совокупное единство, включавшее в себя множество нерасчлененных признаков-эстетических, культурных, моральных, материальных. И все же важнейшим был! материальный признак, хотя сознавалось это смутно. Красивые вещи и красивых животных имели богатые люди. Сами они казались красивей, потому что были породисты, упитаны, мало работали и много отдыхали, были чисты, аккуратно подстрижены, надушены, хорошо одеты.

Они, и только они, могли быть образованны, жить в культурном быту, иметь светлые, просторные, комфортабельно обставленные квартиры. То же относилось и к нравам. Забулдыжное пьянство, озорство, хулиганство, звериная жестокость и дикость-всё, что несла с собой «улица», было порождено темнотой и нуждой, отчаянием и забитостью. У богатых и образованных людей и нравы были мягче. «Haстоящие» люди были между собой вежливы, обходительны, как казалось мне, ласковы. Их я считал «добрыми», способными на высшие чувства.

Я видел паломничество нищих в наш дом. Они являлись еженедельно по четвергам, и никто из этих калек, убогих и помешанных не уходил с пустыми руками. Всех нищих знал я наперечет. Каждый рассказывал о своих злоключениях.

Тут же была помешанная Бейла-Удя в чине «городской сумасшедшей». Bo время эпидемии холеры еврейская община, чтоб сделать угодное богу, обвенчала на кладбище эту сумасшедшую с другим убогим. Мне казалось правильным, что нищим выплачивают милостыню, как жалованье.

По субботам мы никогда не садились за стол одной семьей. Отец неизменно приводил из синагоги какого-нибудь «затрушенного» солдатика. и его кормили на-славу всем, что в праздничный день подавалось к обильному нашему столу. И милостыня нищим и кормежка солдат должны были оказать на меня воспитательное влияние: вот до чего добры «настоящие» люди! И это, конечно, оказывало свое действие. Лирические вечера c отцом в сумерки в большом кабинете. «Песнь Азры» были вершиной растворения чувств.

А «похожие»! Доступна ли им ласка. доброта? Квасовар Емельян был очень привязан к нам, детям. И вот как он проявлял свою ласку. Схватит нас во дворе в самый разгар увлечения игрой. сгребет в свои лапы, зажмет меж колен, потому что мы отбивались, полезет заскорузлым пальцем к себе в рот, наберет слюны и мазнет нас по губам. Увы, гипостазированный емельяновский поцелуй был нам не по вкусу. Это тебе не «Песнь Азры»!..

Гостинцы Устиньи, дудочки Матвея, поцелуи Емельяна и прочие милости оказывали только свои «похожие», -те‚ кто зависел от отца. А чужаки «похожие» были открытыми врагами. Драчливые соседские мальчишки, дети плотников, маляров, трубочистов, озорные ребята в купальне причиняли большие неприятности. Метко запустить камнем, подставить ножку так, чтоб ты растянулся плашмя, «приклеить фонарь», «спустить сопатку» и проч. в обиходе моих врагов считалось верхом молодечества. Матери маленьких моих врагов, прачки, поденщицы не любили барчука и огрызались. как цепные собаки; отцы были угрюмы и неприветливы. Я отвечал им всей полнотой взаимности. Всех «похожих» я либо третировал, если это были свои, либо боялся и не любил, если это были чужие, но и в том и в другом случае-презирал. Зато симпатии мои были стихийно, от рождения и воспитания, на стороне «настоящих».

Еще одной особенностью - и немаловажной - было то, что «настоящие» были единицами, а «похожие» -толпами. Кто проходил по улицам слободы скопом? Прогоняли арестантов из соседней тюрьмы. Они шли. все одетые в серую арестантскую одежду с тузами на спине, с бритыми лбами, понурые, землистые, гремя кандалами; нарядны и эффектны для детского воображения были только конвойные с желтыми блестящими пуговицами, с белыми блестящими шашками наголо. Проходили солдаты с пением, гиком, свистом, гарканьем - «калина-малина». Шли пьяные группами, в обнимку, козыряя друг перед другом многоэтажной матерной бранью. K вечеру возвращались с судостроительных заводов пачками рабочие-черные, прокоптелые, с задымденными дочерна чайниками. Озорной бандой в красных рубахах проходили погромщики. Еще бежали толпами поглазеть на пожар за две-три улицы или шли на похоронах за богатым катафалком. Прохожие останавливаются, крестятся.

- Kоro хоронят?

- Дочь купца Евтифеева. Девочка одиннадцати лет. Повадилась спать с кошкой. Во сне у девочки горло ходит, хлюпает. Кошка приняла горло за мышь и загрызла. Вот и померла девочка.

- Поди ж ты, какая напасть!

Ласточками вылетали девчонки за ворота с писком:

- Народ идет!

А куда шел ‹в те проклятые годы народ? Ha изнурительную двенадцатичасовую работу, в кабак, в казарму, на погром, на пожар или на кладбище.

Книга И.Г. Лежнёва "Михаил Шолохов". М. ОГИЗ, 1941 г.

Впервые познакомился я с жизнью чужаков «похожих» в школе. И тут с изумлением и болью обнаружил, что они мучительно страдают, что они раньше несчастные, а потом и потому озорные. Тогда же впервые мне стало стыдно за «настоящих», за самого себя, за то, что родился барчуком. Это была моя первая в жизни «эволюция», если еще не идейная, то нравственно-эстетическая.

Дело было так. Отец воспитывал нас в строго религиозном духе, хотя сам уже был человеком несколько модернизованным и стал отходить от замкнутой ортодоксии. Для старшего брата до пятнадцати лет держали «гувернера» в доме и шло неустанное изучение талмуда. Нужда в «гувернере» вызывалась тем, что на нашей военной слободе не было хорошей еврейской школы (хедера). Когда дошла очередь до меня. то отец решил в виде опыта послать меня в школу для бедных еврейских детей («талмуд-тару»), над которой он попечительствовал.

Учителем в этой школе был молодой польский еврей Склярский. Отец считал его эрудитом, образцовым педагогом и был доволен успехами детей в школе и образцовым в ней порядком. Склярский был маленького роста, носил дымчатые очки над круглыми красными щёчками. Слащавый и приятненький, он умел расположить к себе, втереться в доверие и скромненько. неприметно пустить пыль в глаза к месту сказанной ученой репликой. При ближайшем рассмотрении этот маленький человек оказался превеликой лисой и больше иезуитом, чем эрудитом.

Дети в школе, в большинстве своем сироты, ходили в отрепьях, какие я до того и вообразить не мог. Сквозь лоскутную рвань проглядывали смуглые исхудалые тельца. Дети «талмуд-торы», всегда голодные, были забиты и жалки, -сироты еврейской голытьбы в провинции, в проклятой «черте оседлости». Этими-то ребятами управлял властью неограниченного сатрапа Склярский. До того я видел Склярского у нас в доме, когда он являлся к отцу с докладами. Там он был тихонький, робкий, рассыпался в улыбочках, ласково трепал меня по щечке и выглядел самим воплощением доброты. Здесь. в школе, он был тиран, тем более жестокий, чем чаще улыбался. Куражился и измывался он над детьми всегда с усмешечкой.

Так летом. в послеобеденные часы, когда разморит зной, учитель задавал уроки школьникам по группам а сам засыпал на стуле перед всем классом, прикорнувшись к столу. До чего блаженно-маслениста была улыбка Склярского во сне! Ребятишки занимаются учебой, пока не убедятся, что учитель крепко уснул, а потом переходят к играм и баловству, продолжая, однако, издавать монотонный напевный зум, обычный у евреев при чтении святых книг. Напевный зум убаюкивал учителя и был необходим и во время игр, иначе Склярский мгновенно просыпался. Инерция была так сильна, что иные мальчики, играя на скамье в перья, не только издавали монотонные звуки учебы, но даже продолжали раскачиваться, как над святыми книгами.

В действительности это была игра в кошки-мышки, причем кошкой был Склярский. а мышками все несчастные малыши. Когда учитель уже спал, казалось, крепким сном и храп переходил в интимные рулады, ученики, увлеченные игрой, в остолбенении вдруг замечали приоткрытый глаз под дымчатым стеклом очков и зловещую усмешку. Через секунду Склярский выпрямлялся на стуле и говорил сладким голосом:

- Ничего, ничего, детки. играйте. Продолжайте, я вам совсем не мешаю. А тебе, Ушер, не везет! В один кон проиграл пять перьев! Слышали ли вы что-либо подобное? Ай, ай, ай!

Мальчики сидели уже молча, потупясь и побледнев. Я ждал бури, града наказаний. Но ничего! Прошел день. дети разошлись, никто не наказан. Так прошли воскресенье, понедельник. вторник. до самой пятницы, когда с полудня распускали школьников на субботний день.

- Теперь, -сказал учитель, -мы закончили неделю учебы и, раньше чем разойтись по домам на указанный нам богом субботний отдых, мы можем подвести некоторые итоги. Иди-ка сюда. Ушер.

Мальчик изменился в лице, но не сдвинулся с места. C неожиданной для эрудита быстротой и ловкостью Склярский одним прыжком оказался у своей жертвы и поволок его к столу. Тут мальчик дрожащими руками должен был спустить с себя штаны. Учитель схватил Ушера сзади за шею и, помогая себе коленом, вмиг подбросил мальчика ничком на стол. Другие мальчики. по знаку Склярского, должны были держать Ушера за голову и ноги. И началась жестокая порка ремнём с приговариванием.

Дальше я не мог смотреть. Отошел в сторону, закрыл лицо руками. Пороли подряд пять мальчиков, провинившихся в течение недели. Когда порка была закончена, началось нечто еще более гадкое. Уже наказанные - должны были пройти по очереди сквозь строй моральных ударов. Мальчик вновь расстегивал

штаны, приспускал их так, чтоб были видны оголенные ягодицы в кровоподтеках от порки, а штаны свисали сзади торбинкой. В таком положении ставили провинившегося к стене; остальные мальчики, в том числе подвергаемые сегодня наказанию, но до которых по второму туру сейчас не дошла еще очередь, выстраивались в два ряда по обе стороны от наказываемого. Каждый по очереди должен был подойти к нему и дополнительно как-нибудь унизить своего полуголого и избитого товарища: ударить рукой наотмашь

по ягодицам, или ущипнуть, или плюнуть, или бросить грязный окурок с пола, пригоршню грязи. или другое что по собственному своему почину.

Я стоял напряженный всем телом. Смотрел на новых своих товарищей. Они выполняли гнусный обряд, изобретенный Склярским, понуро и апатично.

А в воскресенье жизнь в школе шла обычным чередом, будто ничего не случилось. Мальчики, так жестоко наказанные третьего дня сидели на скамьях рядом с другими детьми. по-прежнему зумзили и ритмично раскачивались над пятикнижием. И хотя Ушер и другие четверо пострадавших сидели за учебой ничуть не хуже остальных, Склярский со слащавой усмешечкой спросил Ушера. почему он ерзает на месте:

- Или тебя, может бьггь, жгут сзади дурные воспоминания?..

Ушер покраснел и низко склонился над книгой; мне был виден только худенький длинный затылок его и большие оттопыренные грязные уши. Склярскому надо было, по-видимому, этим напоминанием завершить ритуал.

Ho пришел жаркий обеденный час, учитель опять спал за столом, испуская рулады, а мальчики. как и на прошлой неделе, продолжали свою возню с перьями под столом.

Я возненавидел Склярского, который не осмелился бы так измываться над детьми состоятельных родителей, а тут давал себе волю только потому, что имел перед собою нищих сирот, -это-то я сознавал ясно. Стыдно было за своего умного и большого отца, которого этот маленький и хитрый человек водит за нос. Стыдно было и за самого себя-барчонка и неженку, единственно привилегированного среди мытарей.

Почему меня льстиво охаживает Склярский, почему сюсюкает надо мной и причмокивает, как нянька над годовалым младенцем, почему мне хорошо, когда всем им плохо? Чувствовал себя виновным перед товарищами и пытался загладить свою вину. Я был особенно ласков с пострадавшими, делился с ними принесенными из дому завтраком и сластями, раздавал им перья, специально для того уворованные с письменного стола отца. Ушеру отдал свой именинный подарок, которым очень дорожил - изящную перламутровую ручку с выдвигающимися с обеих сторон пером и карандашом. Мальчики с жадностью принимали от меня все, но принимали не по-товарищески, а унижение, как нищие. Благодарили теми же словами, что и взрослые нищие, приходившие к нам за милостыней по четвергам. Заискивали передо мной, говорили приятное, героически защищали от нападения уличных мальчишек, были моими телохранителями на слободе, относились ко мне, как существу высшего порядка‚ сделанному, по-видимому, из другого материала, более тонкого, благородного, смотрели мне в глаза тем же взглядом собачьей преданности, каким смотрели синагогальные служки на моего отца. Это было уж совсем скверно.

Во мне боролись два чувства. С одной стороны, мне казалось. что я действительно сделан из более благородного материала и по праву заслуживаю такого к себе отношения. Разве этих жалких замухрышек можно сравнить со мной и их родителей с моим отцом? Они ведь все только «похожие». A с другой - я смотрел на свои тонкие ноги в длинных чулках и нарядных туфлях. на бархатные штанишки, на рубашку с голубым бантом, на весь свой тепличный вид на фоне отрепьев моих товарищей, и я казался самому себе каким-то игрушечным, соломенным, не настоящим. Мое исключительное, привилегированное положение среди сверстников в жестоком. садистском режиме «талмудторы» тоже было не настоящим. Мои симпатии были всецело на стороне Ушера, а Склярского я не мог уже более считать настоящим человеком. хотя отец и играл с ним в шахматы, а это было в моих глазах одним из важнейших признаков для определения того, кто «настоящий».

«Настоящие» и «похожие» еще не обменялись местами в моем детском понимании; я еще немало продолжал с детским эгоизмом эксплуатировать бедных ребят, моих «верноподданных», которые, как казалось, все-таки недостойны «стоять рядом» и пригодны разве что для обслуживания, но в первоначальном моем порядке людей и вещей произошел уже сдвиг. Прежняя стройная расстановка ценностей весьма и весьма перекосилась.

То, что здесь выражено в сознательных терминах, полностью соответствует фактам личного опыта, как они отложились в памяти, но только с той разницей, что в действительности процессы протекали гораздо ярче в восприятии и непосредственном переживании и значительно смутней в сознании. Чувство вины за свою привилегированность, чувство долга перед пролетарскими детьми-сверстниками и товарищами, сомнение в справедливости института господ и рабов, шаткость первоначальной расстановки: «настоящие», «похожие»‚ -все это было налицо.

Барчонок в детском приюте был интеллигентом в потенции- «в себе» (по гегелевской терминологии). И уже тут можно нащупать в зачатке классовые корни хваленой интеллигентской «внеклассовости» и социально-этической «жертвенности» по отношению к «народу».

Могила И.Г. Лежнёва на Новодевичьем кладбище в Москве