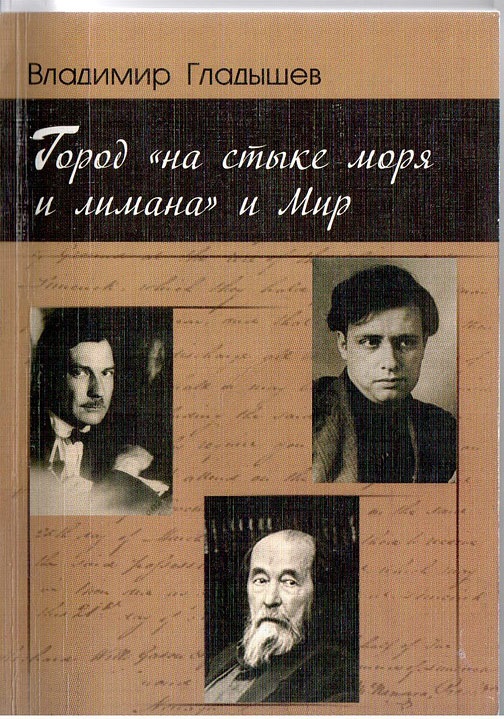

Владимир Владимирович Гладышев

Шевченко не известен...

(Шевченко, увиденный «глазами заключённого» Андрея Синявского)

Настоящие соображения носят откровенно полемический характер, но вызвано это отнюдь не желанием автора каким-то образом скомпрометировать поэзию Тараса Шевченко или личность Кобзаря. Упаси Бог! Этими неблаговидными делами, которые можно назвать грехом, в современной Украине есть кому заняться… Мы, увы, живём в странную эпоху безвременья… Эпоху, когда именем Шевченко клянутся все подряд, чаще всего опошляя и уродуя этим украинскую национальную идею… Когда примитивно «намалёванные» портреты Кобзаря стали занимать место, которое раньше занимали такие же примитивные с художественной точки зрения изображения Ленина-Сталина-Брежнева в эпоху «славного прошлого»…

Возникла серьёзная опасность того, что поэт Шевченко окажется первым в ряду тех украинских классиков, которых «почитают, но не читают», что его живое, бунтующее слово поэта будет покрыто «хрестоматийным глянцем», что его поэзия превратится в набор цитат на все случаи жизни. Перспектива эта безрадостна, но в настоящее время она весьма реальна. Особенно страшно такое «забвение» для Шевченко, потому что его поэзия принадлежит к духовным святыням украинского народа. Это святыни, обращение к которым даёт возможность самым разным людям почувствовать себя народом, даёт силы выжить в самые трагические моменты народной истории. И тут же – «забвение почтением»…

Самый страшный для художника вид забвения, вырваться из которого намного труднее, нежели из ссылки в далёкие казахские степи. С целью предотвращения унизительной и несправедливой «канонизации» Шевченко считаем необходимым познакомить читателя с одним из многочисленных свидетельств огромного, очищающего душу влияния поэзии Шевченко на читателя. Однако не простого читателя, а искушённого, если можно так сказать, читателя-профессионала. Кроме того, обращение этого человека к поэтическим строкам Кобзаря пришлось на очень трудный период его собственной жизни, что делает его восприятие поэзии Шевченко уникальным явлением в читательской практике Андрея Донатовича Синявского, известного в бывшем СССР литературоведа и диссидента, впоследствии – профессора Сорбонны. ...знаменитый в ХХ веке судебный процесс над Синявским и Даниэлем стал для бывшей империи событием неординарным.

Более того, многие люди во всём мире считают его этапным явлением на пути свержения коммунистического строя. Впервые людей, писателей судили за... публикацию их художественных произведений… И – тоже впервые! – подсудимые не признали себя виновными в преступлениях против «социалистического образа жизни»! К началу третьего тысячелетия об этом процессе, вызвавшем в 60-е годы мощный общественный резонанс (см. «Приложения»), немало написано, о нём даже издана специальная книга [9]. Как бы восторжествовала историческая справедливость? Но тогда для главных действующих лиц основным итогом судебного процесса стало осуждение подсудимых Синявского и Даниэля на длительные сроки лишения свободы. Сроки эти оба литератора отбывали в лагерях...

Именно там, в лагере, Андреем Синявским были написаны две книги: «Прогулки с Пушкиным» и «Голос из хора». Так получилось, что первая из них, совершенно замечательная, глубокая и тонкая, эпатажная, в жанре «литературной провокации», литературоведческая работа, вызвала скандал. Хотя сам автор говорил, что это «моя программа чистого искусства и прославляющая Пушкина» [3, 186] книга. Книга же «Голос из хора» – это отрывочно записанные впечатления Синявского о лагере и людях: «Лагерь для меня, – если го- ворить высоким слогом, это такая невероятная встреча с собственным народом. Причём с народом, взятым в какой-то густоте всего самого лучшего и самого худшего». Отметим следующий парадокс: вспоминая лагерь, в котором, как он признаётся, ему было «физически очень тяжело, очень тяжело» [3, 179], Синявский в то же время отмечает, что «в лагере было уже хорошо» [3, 179]. Вероятно, здесь речь идёт не только о смене обстановки после страшного напряжения судебного процесса.

Главным, надо полагать, стало то, что писатель Абрам Терц (это псевдоним Андрея Синявского, под которым на западе выходили его книги), оказавшись в лагере, понял: «В лагере я встретил как бы свою реальность, понимаете, фантастическую реальность, которую раньше я придумывал, а тут она оказалась под боком» [3, 179]. Эта, не по своей воле встреченная, писательская «реальность» оказалась очень трудной, даже жестокой. Казалось бы, в ней не было и не могло быть места литературе, искусству, творчеству... Но именно эта «реальность» оказалась для писателя творчески мощным импульсом: «В лагере каждую свободную минуту я старался, сидя на койке, что-то писать» [3, 174].

Главным, надо полагать, стало то, что писатель Абрам Терц (это псевдоним Андрея Синявского, под которым на западе выходили его книги), оказавшись в лагере, понял: «В лагере я встретил как бы свою реальность, понимаете, фантастическую реальность, которую раньше я придумывал, а тут она оказалась под боком» [3, 179]. Эта, не по своей воле встреченная, писательская «реальность» оказалась очень трудной, даже жестокой. Казалось бы, в ней не было и не могло быть места литературе, искусству, творчеству... Но именно эта «реальность» оказалась для писателя творчески мощным импульсом: «В лагере каждую свободную минуту я старался, сидя на койке, что-то писать» [3, 174].

Это была личная форма протеста писателя и гражданина против того, что пыталась сделать с ним СИСТЕМА: «Кстати, отсюда и рождается сопротивление, и поэтому я в лагере продолжал писать, и даже как Абрам Терц» [3, 179]. Итак, действенная, «реальная» попытка самосохранения, попытка спасения себя как человека и как художника слова – вот чем стала литература для заключённого Синявского и писателя Абрама Терца, а откровенная, как сейчас сказали бы, экстремальность жизненной ситуации буквально заставила его переосмыслить некоторые, ранее для него «хрестоматийные», литературные явления, отношение к которым у известного критика до лагеря было, как он полагал, вполне осознанным и устоявшимся. ...Безусловно, здесь следует пояснить, что в литературной среде известный критик Андрей Синявский (и писатель Абрам Терц!), и до своего заключения, и после оного пользовался весьма своеобразной репутацией, занимал особое место.

Сошлёмся на вполне компетентное мнение Бориса Хазанова, редактора журнала «Страна и мир», выходившего в 80-е годы в Мюнхене, который в беседе с американским литературоведом Джоном Глэдом (1988 год) отозвался об Андрее Синявском следующим образом: «Синявский – это, по-моему, редкий и для нашего времени, и для русской литературы вообще пример эстета...» [3, 153]. Весьма примечательно также и то, что в рассуждениях Бориса Хазанова об Андрее Синявском и эстетических основах его творчества как бы невольно появляется термин «имморализм» [3, 153], без употребления которого невозможно обойтись тогда, когда речь заходит об Оскаре Уайльде, этом, если можно так сказать, «эстете из эстетов» в литературе и жизни...

Сам Синявский объясняет, что его обращение к творчеству Шевченко, его обострённое восприятие этого творчества были вызваны тем, что в лагере маститый литературовед Андрей Синявский открыл для себя огромное, невероятное по силе влияние этого автора на украинский народ, на украинцев. Причём речь шла о влиянии на уровне, который можно было бы назвать генетическим уровнем восприятия народом поэзии Кобзаря: «Я не знаю другого такого поэта, кому бы так поклонялись – в массе, словно святому (здесь и далее выделено нами – В. Г.), обливаясь слезами, как в церкви, заскорузлые мужики, перед иконой-портретом, в каптёрке, хором, как отче наш: – Батьку! Тарасе!» [1, 570]. Если же учесть, что на тот момент подавляющее большинство заключённых в этом лагере были «особо опасные государственные преступники» [7, 119], и при этом, как отмечает Синявский, «там много сидело людей за веру из сект разных направлений, очень интересных» [3, 180], становится понятным, что такое их отношение к поэту, хорошо тебе известному, так сказать, «по роду занятий», не могло не вызвать повышенный интерес к творчеству этого поэта.

Своеобразный вопрос самому себе: «Как же так, что же такое невероятное я, специалист, в этом поэте проглядел?». Но прежде чем обратиться к собственно лагерным записям Синявского о Шевченко, хотелось бы остановиться на том, каким же было понимание поэзии Шевченко заключённым-литературоведом Андреем Синявским. Нужно только отметить, что с самого начала буквально бросается в глаза такая деталь: автор записок о Шевченко старался быть в первую очередь непредвзятым читателем, которого интересовали сами стихи поэта!

Такой взгляд, такое понимание потребовали отказа от прежнего читательского (или античитательского?) опыта: «Никогда раньше меня не занимал Шевченко. Я и не читал его по-настоящему. И, перелистывая разрозненный томик в русских переводах (а если бы Синявский украинским языком владел?! – В. Г.), не очень, признаться, рассчитывал найти что-то новое» [1, 568]. Заслуживает внимания предельно честное объяснение такого своего, «долагерного», восприятия личности и поэзии Кобзаря: «Слишком укоренились в нашей памяти штампы, может, и пленительные для нежного украинского уха, но вызывающие у нас (русских? – В. Г.) снисходительную улыбку. Всё это и вправду имеется в избытке – знакомые эталоны в живописании милого края так и просятся подписью к назойливому лубку. Но кроме того – неизвестное, неслыханное нигде» [1, 568]. В приведённом выше фрагменте наблюдается отчётливо выраженная самоирония.

Можно даже сказать, мы видим также осуждение Синявским собственной предвзятости по отношению к поэзии Шевченко. Очевидно, если говорить о читательском опыте, именно появившаяся под влиянием жизни в лагере неуверенность в «окончательности» своего понимания поэзии Шевченко и стала для Синявского основой его готовности обратиться к этому загадочному творчеству? На наш взгляд, для современного украинского читателя будет в высшей степени поучительным знакомство с мыслями Андрея Синявского относительно того, поистине уникального в истории культуры, факта, что творчество Шевченко в России даже образованными людьми воспринималось на уровне пресловутых «расхожих штампов»: «Воспринимались его биография крепостного самородка и мученика и кое-какие красивые призывы. Но как стихотворец он казался неотёсанным юродом, и воротили нос, хотя в этом было стыдно признаться из-за всеобщей любви к мужику. (Белинский вот не постыдился высказать свою неприязнь, точнее, свою глухоту к его грубой музе). У нас (видимо, в русской литературе? – В. Г.) ему в аналогию ходили Кольцов с Никитиным, но они конфузились и оглядывались на господ, а Шевченко и Мир пёр напролом в первобытном козацком запале, и укладываясь в «идею», торчал стихом поперёк. Ему, чтоб не прислушиваться к этим диким струнам, отводили локальный загончик второстепенного значения, на что он и сам как будто охотно соглашался, мысля себя певцом обойдённой счастьем окраины» [1, 568-569].

Литературовед Андрей Синявский проницательно замечает, что «штамп» в восприятии Шевченко возник изначально, уже при знакомстве читателей с его поэзией. И становится понятно, что такое отношение не было случайным. оно было вызвано непониманием того, что Шевченко-поэт для своего времени оказался явлением, настолько это время опережающим, что к появлению этого гения не были готовы ни коллеги-литераторы, ни массовый читатель! Синявский делает вывод о том, что «Шевченко не известен (подлинный Шевченко! – В. Г.), оттого что стоял в стороне от русской стихотворной культуры XIX века, воспитанной в основном на гладком и лёгком стихе. В некотором отношении он ближе ХХ веку, протягиваясь непосредственно к Хлебникову, который тоже был наполовину украинцем и воспринял южные степи как эпическое пространство и родственную речевую стихию непочатого ещё чернозёма, архаической праматери – Скифии» [1, 568].

Поэтому фундаментальное, коренное отличие Шевченко от современных ему русских поэтов, как утверждает Синявский, проявилось в первую очередь в том, что определяющую роль в его творчестве сыграли глубочайшие национальные корни, национальные истоки его поэзии: «Народная старина у Шевченки не только декоративный набор, но подлинник, унаследованный от предков вместе с собственным корнем. Чувство национальной и социальной (мужик) исключительности, поиски «своих» в истории и быту позволили ему окунуться в фольклорные источники глубже, чем это дозволялось приличиями и чем это удалось сделать в ту пору русским поэтам, хотя те немало предавались тогда народоискательству. Поэтому же Шевченко в своём поддонном прошёл мимо сознания XIX столетия» [1, 568].

Безусловно, нельзя не обратить внимание на разницу между кокетливым – и потому поверхностным! – «народоискательством» и подлинно народными корнями судьбы и творчества Шевченко! По мнению Синявского, именно эта его «подлинность» и делает Шевченко едва ли не самым оригинальным русским поэтом XIX века, и с этим нельзя не согласиться. Хотя, разумеется, Тарас Шевченко был и остался в первую очередь украинским поэтом – по природе своего творчества, его истокам. Блестяще владея искусством анализа художественного произведения, Синявский-критик откровенно признаётся в том, что постижение творчества Шевченко в рамках собственно литературоведческого подхода просто немыслимо. Немыслимо, поскольку само это творчество изначально перерастает только лишь литературные рамки, оно оказывается всеохватным в своём стремлении выразить глубинные, подсознательные истоки мироощущения автора.

Кажущееся внешнее «однообразие» поэзии Шевченко позволяет читателю, по мысли критика, сосредоточиться на её глубинной мощи, восходящей к прасознанию народа: «Но без конца повторяя одни и те же, в общем, уроки, он (Шевченко – В. Г.) глубок, как колодец, в своей узкой и тёмной вере, здесь господствует стихия исступления и беснования... Переходя местами на заумь, впадая в глоссолалию, Шевченко, нетрудно заметить, влечётся изъясняться на нутряном наречии захлёстывающего мозг подсознания. Безумие служит ему путём к собственным тёмным истокам, где свобода граничит с ознобом древнего колдовства и шаманства и в разгуле смыкается с жаждой всеистребления» [1, 569].

Если попытаться продолжить мысль Андрея Синявского, то можно добавить, что среди современников Шевченко в европейской и американской поэзии (не только в русской!) не так уж и много найдётся авторов, творчеству которых была бы присуща эта, свойственная поэзии Шевченко и сполна проявившаяся в поэзии конца XIX – начала ХХ веков, черта: когда поэт умеет выразить в первую очередь подсознательные истоки своей личности и творчества посредством содержания и формы художественного произведения. И, позволим себе предположение, лишь Шевченко да Уолт Уитмен в своём творчестве столь глубоко уходят корнями в то, что потом будет названо «коллективным бессознательным», органически соединяя его с неповторимой творческой индивидуальностью художника слова мирового уровня.

Мир основываясь на своеобразии осмысленных им истоков творчества великого украинского поэта, Андрей Синявский выделяет основную, на его взгляд, черту поэзии Шевченко, которая позволяет говорить о том, что украинский гений и в самом деле опередил своё время, предвосхитив в своём творчестве вершинные достижения русской и мировой поэзии первой трети ХХ века: «Связав социальный бунт с инстинктивным, подсознательным взрывом, Шевченко ближе других подошёл к «Двенадцати» Блока и стихийным поэмам Хлебникова «Настоящее», «Горячее поле»...» [1, 569].

Скорее всего, именно эта формула Андрея Синявского – «связь социального бунта с инстинктивным, подсознательным взрывом» – то есть соединение в творчестве поэта его национальной самобытности и индивидуально-личностной неповторимости, может быть признана во многом универсальной формулой гениальности в искусстве? если же это так, то следует признать: гениальность Шевченко неоспорима! Как это ни парадоксально, но именно поэтому его творчество, значительно опередившее своё время, оказалось непонятым современниками... Соответственно, и это тоже следует помнить постоянно, именно поэтому только потомки, способные отказаться от стереотипов и штампов в оценке литературных явлений, смогут должным образом понять величие и уникальность творчества Тараса Шевченко...

Размышляя об истоках гениальности Шевченко, Синявский делает следующее замечание: «Между прочим, знатоки удивляются, откуда у Шевченко, почти не жившего на Украине и не занимавшегося этнографией, такое проникновение в миф, в древнейшие пласты народных поверий. Можно полагать, его иррациональная природа изначально была отзывчива на все эти веяния» [1, 569-570]. Не подлежит сомнению, что в данном случае исследователь очень точен в определении истоков гениальности творчества поэта: это «иррациональная природа», такая духовная и душевная организация, при которой генетическая память, «память сердца», становится отправной точкой творческого процесса.

На уровне философского осмысления природы поэтического творчества об этом феномене Поэзии так скажет в середине XX века гениальный русский поэт Борис Пастернак: «Когда строку диктует чувство...» [8, 412]. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, и это доказала история нашей страны, поэт Шевченко велик в первую очередь потому, что свой незаурядный лирический дар он до конца отдал великому делу служения своему народу, борьбе за освобождение народа. Стремление Тараса Шевченко к личной свободе было подчинено борьбе за свободу украинского народа, выразителем лучших черт которого он был и остаётся.

Хотим мы этого или нет, но именно Шевченко можно и должно рассматривать как одну из наиболее цельных и гармоничных в истории Украины личностей. Как личность, в которой стремление к личной свободе неразрывно связано с вековым устремлением к свободе всего украинского народа. Совокупность всех этих факторов делает Шевченко подлинно народным поэтом, а народ Украины – народом-поэтом, поскольку «Народ становится поэтом, когда поэт народом стал» [6, 23].

В этой связи нельзя не остановиться на ещё одной мысли о Шевченко русского литератора Андрея Синявского. осмысливая «феномен Шевченко», Синявский, как уже отмечалось, выделяет в качестве определяющей черты «иррациональную природу» поэзии Шевченко в сочетании с её глубоко народной основой. И данное конкретное литературоведческое наблюдение приводит исследователя к весьма интересному обобщению: «также и народ (фольклор) Украины, не исключается, глубже нас сопряжён с первобытными токами и образами подсознания, отчего касания сказки переживаются здесь (в Украине – В. Г.) более внятно и непосредственно, как живой, получаемый в психическом опыте факт.

Подтверждение тому, помимо Шевченки, – Гоголь...» [1, 570]. Очевидно, что украинскому, как сейчас модно выражаться, менталитету присуще именно такое, глубоко эмоциональное, «проживание» всего того, что происходит с человеком. такое «состояние души» не может быть признано ни плохим, ни хорошим качеством нашего народа – это то, что ему, народу, присуще, и не считаться с этим нельзя. Может быть, в этой особенности украинской души и кроются истоки того отношения к Шевченко и его поэзии, которое настолько глубоко поразило Андрея Синявского в лагере, что заставило его пристально всмотреться, заново прочитать вроде бы известного ему поэта: «Батьку! Тарасе!»?..

Будучи профессором Сорбонны, оценивая свою жизнь, в одном из интервью Андрей Синявский сказал: «Я хочу сказать, почему я писал в лагере. Это было, так сказать, завещание. Понимаете, лагерь это несколько предсмертная ситуация. В буквальном или метафорическом смысле слова» [3, 185]. И вот, находясь в этой «предсмертной ситуации», политический заключённый Андрей Синявский «на маленьких клочках бумаги... переправлял письма жене» [7, 120], а из этих писем сложилась потом книга «Голос из хора». Она фрагментарна, эта книга, иногда фрагмент книги – одна строка. Но один из самых больших фрагментов её – это размышления Синявского о Шевченко... Эти, если можно их так назвать, «лагерные размышления» свободного человека возникли как результат того, что стихотворения великого украинского поэта были ПРОЧИТАНЫ. Пусть и в переводах, но прочитаны. И оказалось, что увиденный «глазами заключённого» поэт Шевченко и в самом деле неизвестен?

Думается, что для нас, имеющих возможность читать и перечитывать подлинного Кобзаря, история обращения Андрея Синявского к стихам тараса Шевченко весьма поучительна. Она ещё раз подтверждает и утверждает вроде бы простую, но вечную истину: нельзя избирательно, потребительски относиться к подлинному искусству, ибо оно не прощает такого к себе отношения! Поэтому и стихотворения Тараса Шевченко, его творчество в целом, нельзя «шматовать» на цитаты, оскорбляя тем самым великий духовный подвиг украинского гения, воплотившего в себе лучшие черты своего народа...

P.S. В страшные послевоенные годы главный на тот момент «идеолог» бывшего СССР товарищ Жданов следующим образом высказался о творчестве Анны Андреевны Ахматовой: «ахматовская поэзия совершенно далека от народа» [5, 13]. При кажущейся нелепости подобного утверждения в чём-то он был прав. Потому что от забитого и униженного «народа» поэзия Ахматовой далека бесконечно… Но это, будем честны, уже не вина поэта, это, скорее, горе народа, если он не умеет дорасти до своих поэтов? К большому сожалению, нация, гордостью которой по праву является Шевченко, далеко не всегда оказывается достойной его, Тараса, гения…

Возможно, так происходит потому, что не изуродованные интеллектом и не считающие нужным учиться потомки Кобзаря даже не пытаются понять его Поэзию? Эти «интеллектуалы» воспринимают его творчество на уровне тех самых «штампов», избавление от которых позволило Андрею Синявскому по-настоящему оценить Шевченко-поэта… так нашим современникам проще. Но ведь, как известно, «простота хуже воровства»… очень хочется, чтобы украинцы узнали подлинного Шевченко – великого поэта, которым может и должен гордиться украинский народ.

Литертура

1. Абрам Терц (Андрей Синявский). Собр. соч.: в 2-х т. т. 1. – М.: СП «Старт», 1992. – 671 с.

2. Высоцкий В.С. Кони привередливые: Песни, стихотворения. – М.: ЭКСМо, 2009. – 448 с.

3. Глэд Джон. Беседы в изгнании: русское литературное зарубежье в лицах. – М.: Книжная палата, 1991 – 320 с. 4. Довлатов С. Речь без повода… или Колонка редактора. – М.: Махаон, 2006. – 432 с.

5. Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград»: Сокращенная и обобщенная стенограмма докладов т. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде. – М.: ОГИз, Госполитиздат, 1946. – 40 с.

6. Евтушенко Е. А. Утренний народ: Новая книга стихов. – М.: Молодая гвардия, 1978. – 207 с.

7. Медведев Ф.Н. После России. – М.: республика, 1992. – 463 с.

8. Пастернак Б.Л. Собр. соч.: в 5 т. – т. 1. – М.: Худож. лит-ра, 1989. – 751 с.

9. Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. – М.: Книга, 1989. – 528 с.

* * *

Я по свету немало хаживал...

(Субъективные заметки к 100-летию со дня рождения Марка Лисянского)

В начале января будущего года в столице России обязательно будут отмечать столетие со дня рождения известного советского поэта, автора стихотворения, ставшего основой гимна Москвы, – Марка Самойловича Лисянского. 5 июля 1995 года было принято решение, что именно песня Исаака Дунаевского на стихи Марка Лисянского, созданная в грозном и трагическом 1942 году, будет гимном российской столицы.

К сожалению, автор слов, проживший долгую жизнь и скончавшийся 30 августа 1993 года, об этом – официальном – признании песни так и не узнал. Хотя при жизни Марка Самойловича многие говорили ему, что, как ни крути, слова самой лучшей песни о Москве были написаны им. Сыном одесского и – впоследствии – николаевского портового грузчика, о котором ставший известным поэтом сын скажет такие слова: Мой отец – простой портовый грузчик, Двадцать девять лет таскал мешки. Шириной плеч его могучих Любовались даже рыбаки. Однако так уж получилось, что Марк Лисянский, родившийся в Одессе, своим родным городом считал не её, шумную, прославленную и многократно воспетую «жемчужину у моря», а гораздо более скромный и менее известный, бывший в СССР «закрытым городом» Николаев.

Кстати говоря, при обращении к судьбе Марка Лисянского нельзя не вспомнить и об удивительном факте, который можно, перефразируя известное выражение, назвать «ролью истории в жизни личности». На самом-то деле Марк Самойлович Лисянский родился 31 декабря 1912 года! Соответственно, и столетие со дня его рождения следовало бы отмечать в последний день нынешнего года, если бы не История: после событий 1917 года в России стало «два времени». «Новое» и старое». Для людей, родившихся в конце декабря, этот исторический факт стал головной болью, потому как им ещё и год рождения пришлось переиначивать. Например, Анна Андреевна Ахматова, которую тоже можно считать одесситкой по рождению («Я родилась под Одессой…»), в знаменитой автобиографии «Коротко о себе» (1965 г.) указала даты своего рождения по старому и по новому стилям. Но ведь это была Ахматова, которая в середине шестидесятых годов прошлого века олицетворяла поэзию «серебряного века»! А вот молодые люди, выросшие в живущей «по новому стилю» стране, на такие вещи до поры, до времени не обращали внимания. Поэтому и отмечается юбилей поэта Лисянского в начале наступающего года, а не в конце года уходящего. …

С Марком Лисянским лично у меня связаны воспоминания, возвращающие в далёкое-далёкое время обучения в школе, в пионерское детство. Наша 13-я школа, хоть и находится до сих пор в самом центре Николаева, на проспекте Ленина и в двух кварталах от Советской, центральной улицы города, не могла по- хвастаться в начале 70-х годов репутацией благополучного учебного заведения. «Кто мы были? Шпана – не шпана», – уместно, говоря о нашем детстве, вспомнить эти слова Юрия Визбора. Только вот о многих наших «художествах» можно только вспоминать, но не рекомендуется рассказывать… Во всяком случае, во дворе нашей школы был тир, в котором стреляли из «мелкашек», и не только стреляли. Интересующимся советую почитать «роман о девочках» Владимира Высоцкого, тогда многое станет понятно. Однако каким-то удивительным образом несколько человек из моего класса оказались во Дворце пионеров, который располагался тогда на углу Большой Морской и Фалеевской улиц.

Здание, конечно, осталось. теперь в нём – при наличии отсутствия пионеров – тоже находится учреждение культуры, к которому, кажется, имеют отношение немногие нынешние представители профтехобразования. К слову, николаевцы должны помнить, этих самых «пэтэушников» (прошу прощения, если кто-то ощутил себя оскорблённым), которых раньше в «корабельной столице Украины» было огромное количество, «окультуривал» знаменитый на весь Николаев «Костёл» на Декабристов…

Учреждения культуры в бывших храмах (как тут не вспомнить находившийся в здании собора на Лягина гарнизонный Дом офицеров!), которые нынче стали храмами действующими, – случайность это или закономерность? теперь уже и не вспомню, как же назывался тот кружок, в который мы с одноклассниками «ходили». Возможно, это было что-то вроде театра художественного чтения, хотя с моей дикцией заниматься художественным чтением…

Вспоминается, как мы несколько месяцев готовили какую-то стихотворную композицию, посвящённую выдающемуся – так нам казалось тогда – событию – пятидесятилетию со дня основания Дворца пионеров в Николаеве. Стало быть, это происходило в 1973-м году, без малого 40 лет назад. По случаю славного юбилея Дворца пионеров готовился большой концерт. Но «гвоздём программы», как сказал бы я сейчас, было то, что на этом концерте должен был присутствовать знаменитый на весь Союз (как нам объяснила с дрожью в голосе руководитель кружка) советский поэт Марк Лисянский. Который специально ради этого выдающегося события должен был приехать из столицы СССР Москвы!

Разумеется, мы готовили выразительное чтение стихотворений московского гостя, некую, как я уже говорил, стихотворную композицию, составленную руководителем и утверждённую в обкоме партии. Стихотворения были всё больше такие… идеологически выдержанные, что ли? Правильные были стихотворения. Кроме участия представителей нашего кружка в композиции, несколько человек под барабанный бой должны были торжественно пройти через весь зал, подняться на сцену и закрепить на верхней части организма московского гостя алую ленту с какой-то (текст забыл…) торжественной надписью.

Разумеется, мы готовили выразительное чтение стихотворений московского гостя, некую, как я уже говорил, стихотворную композицию, составленную руководителем и утверждённую в обкоме партии. Стихотворения были всё больше такие… идеологически выдержанные, что ли? Правильные были стихотворения. Кроме участия представителей нашего кружка в композиции, несколько человек под барабанный бой должны были торжественно пройти через весь зал, подняться на сцену и закрепить на верхней части организма московского гостя алую ленту с какой-то (текст забыл…) торжественной надписью.

Для выполнения этой миссии были отобраны две девочки и столько же мальчиков, и я оказался в числе этих «счастливцев». Понимая ответственность возложенной на нас миссии, мы репетировали «возложение ленты» долго и тщательно. На ком только ни оказывалась пресловутая «лента» в процессе репетиций… Само же торжество запомнилось двумя вещами. Первое: как показалось тогда, Марк Лисянский был маленького роста. Ожидали увидеть… такого себе великого поэта агромадного роста, а укутали в ленту невысокого, подвижного и полноватого старика. Лисянскому тогда было 60 лет, для мальчишек – древность древняя! И второе: весь зал скандировал «Дворец пионеров – тебе пятьдесят!», причём сам Лисянский делал это с большим удовольствием, глаза у него горели, когда он повторял эти незамысловатые слова. Здесь же надо честно признаться, что в то время, когда я торжественно носил по сцене ярко-красную ленту, поэт Лисянский был для меня… чем-то далёким и малопонятным. И «открытие» его началось уже позже, в старших классах школы и в институте.

Подкупил он меня очень личной, как бы на меня самого «настроенной» поэтической интонацией, трепетным – а такое сразу чувствуется! – отношением к Николаеву. Хотя, что греха таить, в стихотворениях Лисянского о нашем городе немало и достаточно «проходных» строк, но не они «делают погоду». По-моему, сказать: «Дышу я тобой, Николаев…» мог только человек, который по-настоящему любит ставший ему родным город «на стыке моря и лимана». И когда Лисянский говорил о Николаеве «незаменимый город», речь, конечно же, шла о том, что в душе каждого человека есть нечто сокровенное, связанное с «малой родиной» и всем тем, что она дала тебе в этой жизни. Вот почему, добившись немалого признания читателей огромной страны и глубокого уважения в писательской среде, давно уже ставший москвичом Марк Лисянский обращается к городу, без которого, он убеждён в этом, поэт не сумел бы состояться как личность:

Ты мне был родным порогом,

Первым городом любви.

И по всем морским дорогам

Корабли идут мои.

«Родной порог» – очень ёмкий и многозначительный художественный образ, за которым стоят мудрость прожитой жизни и умение быть благодарным ей. Ведь именно жизнь, именно приобретения и потери на жизненном пути научили лирического героя стихотворения по-настоящему ценить «родной порог». И быть благодарным этому «порогу» за все – осознанные и неосознанные – жизненные уроки. «Город над Ингулом и над Бугом, окружённый с трёх сторон водой» стал для не с чужих слов понявшего суть нелёгкого труда корабелов Марка Лисянского родной гаванью. Скорее даже, гаванью-стапелем, местом, где он всегда чувствовал себя «своим». И Лисянский был бесконечно благодарен этой гавани за тот «запас прочности», который поэт на всю жизнь получил в Николаеве:

Вовеки не забудется,

Что с этих стапелей

Сошёл – и не заблудится

Корабль судьбы моей.

После знакомства со сборниками стихов Марка Лисянского складывается впечатление, что любимая улица его в Николаеве – это Адмиральская: она и упоминается часто, и ей же посвящено стихотворение, название которого просто повторяет название улицы. Лирический герой признаётся: «здесь я дни коротал, В адмиралы играл…», и мы, читатели, понимаем, что это сокровенные воспоминания самого поэта.

Кроме того, Дворец пионеров, который в самом начале своего существования носил название центральный детский клуб, в 20-е годы также располагался на Адмиральской. С этим клубом-дворцом связано, можно и так сказать, начало литературно-творческой деятельности Марка Лисянского. Сейчас на стареньком, с обновлённым фасадом, здании размещены барельеф поэта и мемориальная доска, рассказывающая о том, что здесь он начинал свой творческий путь в театральном кружке. Из множества запомнившихся стихотворений и фрагментов стихотворений Марка Лисянского особое значение для меня имеют четыре строки, которые процитирую по памяти:

Ненавижу спесивых

И ханжей не терплю.

Не люблю горделивых,

А гордых – люблю.

В молодости меня – без преувеличения – поразило тончайшее чувство слова, понимание глубокого отличия гордости от горделивости. Слова-то однокоренные, очень похожие, но вот значение абсолютно разное! Что-то такое в отношениях между людьми ощущалось, но самому понять было не дано. Не хватало, видимо, жизненного опыта, ума, ещё чего-то... И тут встречаешь строчки знакомого поэта, которые, что называется, «попадают в десятку», объясняют тебе самого себя! Согласитесь, такое дорогого стоит, после этого к словам поэта прислушиваешься с намного бóльшим вниманием?

Могу также сказать, что крупицы житейской мудрости, которые встречаются в стихотворениях Марка Лисянского, оказали большое влияние на понимание жизни, причём не только моё: многие мои ученики тоже нашли «своего Лисянского». отдельно нужно говорить о песнях на стихи Марка Самойловича. О самой знаменитой уже сказано, но кроме неё были такие известные и любимые народом песни, как «Осенние листья», «Зори московские», «Новая дорога», «В синем омуте», «Конаково», «Хорошо шагать пешком», «Годы», «Это было вчера», «Песня вечной юности», «Уходит теплоход». Николаевцам особенно полюбилась песня о Николаеве «Над лиманом парус белый…», которую можно считать неофициальным гимном нашего города.

В последние годы доводилось слышать высказывания, что, дескать, поэтический талант Марка Лисянского был… небольшим, что он «поэт одного стихотворения». С этим можно и нужно поспорить. Безусловно, Лисянского даже самые преданные его читатели не могли бы назвать «звездой первой величины» в советской поэзии ХХ века. однако недаром Евгений Евтушенко когда-то мудро заметил: «В поэзии, словно в землянке, Немыслимы ссоры за ранги». Каждый поэт неповторим и необходим. И стихотворения николаевского (именно николаевского!) поэта Марка Лисянского занимают своё место в истории русской поэзии. Закончить же разговор о Марке Лисянском мне хочется удивительным стихотворением, впервые прочитанном мной в областной газете «Южная правда». Мгновенно выученное наизусть, оно всегда со мной.

Вообще-то, самое надёжное, когда имеешь дело со стихами, – учить стихи наизусть. Самые замечательные из стихотворений как бы запоминаются сами. Эти строки производят потрясающее впечатление на тех, кто их слушает. Часто слушатели просят его «переписать». Это в эпоху интернета… Вот я сейчас и записываю это стихотворение для читателей – по памяти. Человек, сумевший написать такое, настоящий Поэт.

Склоняю низко голову пред Александром Грином,

Безмолвно и восторженно гляжу ему вослед.

А он в костюме стареньком идёт, худой и длинный,

Осенним южным городом, где прожил столько лет.

Шагает он – и плещется волна в беспечном взоре.

Поэт и путешественник, бродяга и матрос…

В его глазах распахнутых вовсю синеет море,

В его руке плетёная корзина белых роз.

Отчаянный бессребреник, голодный и небритый,

К жене, к любимой женщине с цветами он спешит.

Лишь только ею признанный, ещё не знаменитый,

Создавший то, чем будет он в России знаменит.

Довольный и ликующий, сегодня он в ударе!

Идёт сквозь ветер северный, не замечая слёз.

Пальто демисезонное он продал на базаре,

Чтоб в день её рождения купить корзину роз.

22.08.2012 г.

Презентация книги профессора В.В. Гладышева "Город "На стыке моря и лимана" и Мир" в Николаевской научно- педагогической библиотеке 1 марта 2013 года